寻找沧浪水

寻找沧浪水

作者 凌智民

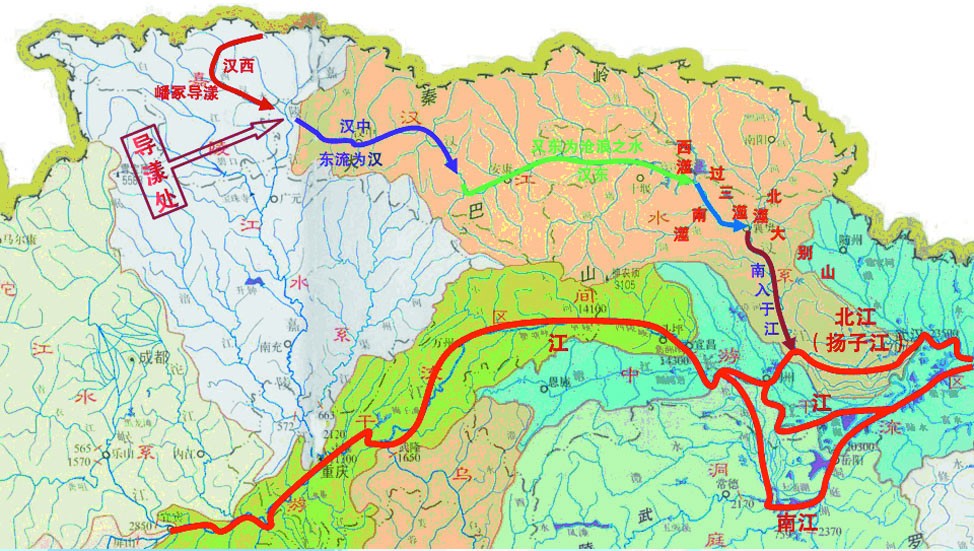

关于沧浪之水的记载,最早出于《禹贡》:“嶓冢导漾,东流为汉,又东为沧浪之水,过三澨,至于大别,南入于江。”据此,沧浪水在汉江流域无疑。

秦以后,许多对《禹贡》沧浪水的诠释,对沧浪水在汉水提出异议,原因是缺少对汉江变迁的认识。

汉代以后,人们认定陕西宁强的玉带河为汉江的源头,将典籍中记载的汉江源头的嶓冢山定在宁强县城西北四十公里大安镇汉源村。但也有一些学者如班固、郑玄、郦道元持异议,他们认为位于甘肃省天水市秦州区齐寿镇的山脉才是嶓冢山,从这里发源的西汉水才是汉水的真正源头。但这些言论被淹没在了众多的典籍之中。

西汉水是汉水源头最直接证据的出现,始于公元1952年。这一年,修建宝成铁路的施工人员发现甘肃与陕西交界处的地质勘查资料与实际不符,于是请来甘肃省地质队重新勘查。

地质队经过勘探,发现这里是一段古河道。向东追溯是现在的汉水,向西追溯是西汉水。于是就有了《甘肃省志》第二十三卷水利志“西汉水,在地质年代曾是汉江源头,后来由于四川盆地水系溯源侵蚀,切开西汉水与川水的分水岭,将汉江上游的西汉水袭夺为嘉陵江上游”的结论。

众所周知,地球由六大板块构成,这六大板块之间在不断地挤压和拉伸。汉水和西汉水的交接处就处在受印度板块挤压的欧亚板块上。龙门山断裂带、松潘皱褶带、秦岭构造带在此处交会,导致这一带受地震影响频繁,地表不断抬升。

自夏朝到2008年,有文字记载的能够影响此处的地震至少有6次。根据地质学家推测,现在的青藏高原及西北周边地区原为特提斯洋。由于印度板块以每年5厘米的速度向北偏东方向漂移,使其西北部发生强烈的褶皱断裂和抬升,特提斯洋逐渐由深海变成浅海、湖泊、沼泽、丘陵、山脉,形成现在的青藏高原和秦巴山脉。

我们由此可以推测,一万年前西汉水与汉水的交界处比现在的海拔高程要低30到50米。这时的西汉水是可以自由地流入汉水的,还可能在此形成天池大泽。但在大禹治水前,西汉水与汉水交界处发生地震,地面抬升,致使西汉水不能流入汉水而形成堰塞湖,所以就有了大禹“嶓冢导漾”的举动。大禹疏通汉水与西汉水之间的河道后,又经过了至少两次引起这一区域地面抬升的地震,致使堰塞湖水南向溢流,在龙门山以北的阳平关谷地形成新的大泽。到了公元前186年,西汉水与汉水交界处附近区域再次发生地震,羌道、武都道山崩。西汉水形成的堰塞湖从山崩处涌出,直泻入嘉陵江。史上称这一事件为“嘉陵夺汉”。

厘清了汉江的变化,对《禹贡》中汉江的理解就变得清晰了起来。

“嶓冢导漾,东流为汉,又东为沧浪之水,过三澨,至于大别,南入于江。” 这里的漾水指西汉水,“汉”指的是现在汉中以下的汉江河道。这里的沧浪之水与汉水构成了一个整体,其下游要经过三个澨。虽然三澨有多种说法,但对其中的西澨认定是比较一致的,就是位于丹江口的关门岩一带,也就是说沧浪水的下限为汉江上的关门岩。

确定了沧浪水在汉江的下限位置,再来看沧浪水在汉江的上限位置。过去大家对“汉中”这个地名不理解,明明处于汉江的上游,怎么会叫“汉中”呢?

在古代,“汉”并不读现在的“han4”而是读“xan1”,与湘水的“湘”是一个读音,这一读法一直延续到唐代。“湘水”就是丹江口以上的汉水,“沧浪”就是“湘”的古音。(见《鄂君启舟节地理密码》有关章节)将“汉”“湘”“沧浪”结合起来分析发现,古代的汉水并不是指现在的汉江全境,而是指汉江从嶓冢山到丹江口的河段。丹江口以下的汉江另有他名或别名。

有了以上概念,我们再来看“汉中”。它正处于嶓冢山到丹江口的汉江河段的中间,所以叫“汉中”理所当然。我们将从嶓冢山到丹江口的汉江河段三等分,汉西就是西汉水所辖流域,汉中就是现在的汉中地区,从安康到丹江口的汉江河道自然就是汉东地区,这一说法在《左传》中有所体现。

通过以上分析,沧浪水位于汉东地区,也就是安康、十堰全境的汉水叫沧浪水无疑。

编辑:吕大芳