“金三角”!湖北这步棋下活了

“金三角”!湖北这步棋下活了

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视区域协调发展工作,强调要加大区域战略实施力度,增强区域发展活力。

今年以来,湖北积极响应,实施区域联动发展战略,以武汉、襄阳、宜昌为顶点的 “金三角” 区域为主战场,着力构建 “省会带动、汉襄宜协同、多点支撑” 的全新格局。

汉襄宜三地经济总量达3.34万亿,高于周边城市群,占据湖北全省经济总量的半壁江山,且宜昌和襄阳是中部地区省域副中心城市中仅有的经济总量突破6000亿的城市,这为“金三角”引领湖北发展奠定了坚实基础。

牢记嘱托,建成支点

特别报道《看支点》

聚焦支点建设七大战略

探访经济一线生动实践

人才为桥:科创协同织密发展网络

交通的便利是汉襄宜协同发展的重要硬支撑。今年,沿江高铁武汉到宜昌段和襄阳到荆门段建成通车,与现有铁路共同构成汉襄宜金三角高铁大环线,不久后三地间1小时通勤将成为现实。

这种便捷的交通让人才流动更加顺畅,湖北隆中实验室执行副主任、武汉理工大学教授张帆的生活轨迹就是生动写照——每周五傍晚,他总会准时出现在汉口站的站台上,手持G6842次高铁票,78分钟后抵达襄阳东站。

三年来,这条高铁线路见证了他往返武汉与襄阳的“双城生活”——在实验室里钻研材料配方,在会议室里统筹平台建设,在讲台上传授前沿知识,在洽谈会上对接产业资源。

而在这些连轴转的忙碌中,最让他引以为傲的,便是2022年底成功招引首批海外博士人才时的场景。当他在视频连线中向远在澳大利亚的李彬展示襄阳东津新区的实验室蓝图时,屏幕那头传来的那句“我想回家做点事”,让他至今记忆犹新,襄阳人李彬正是这第一批被他“请回来”的博士之一。

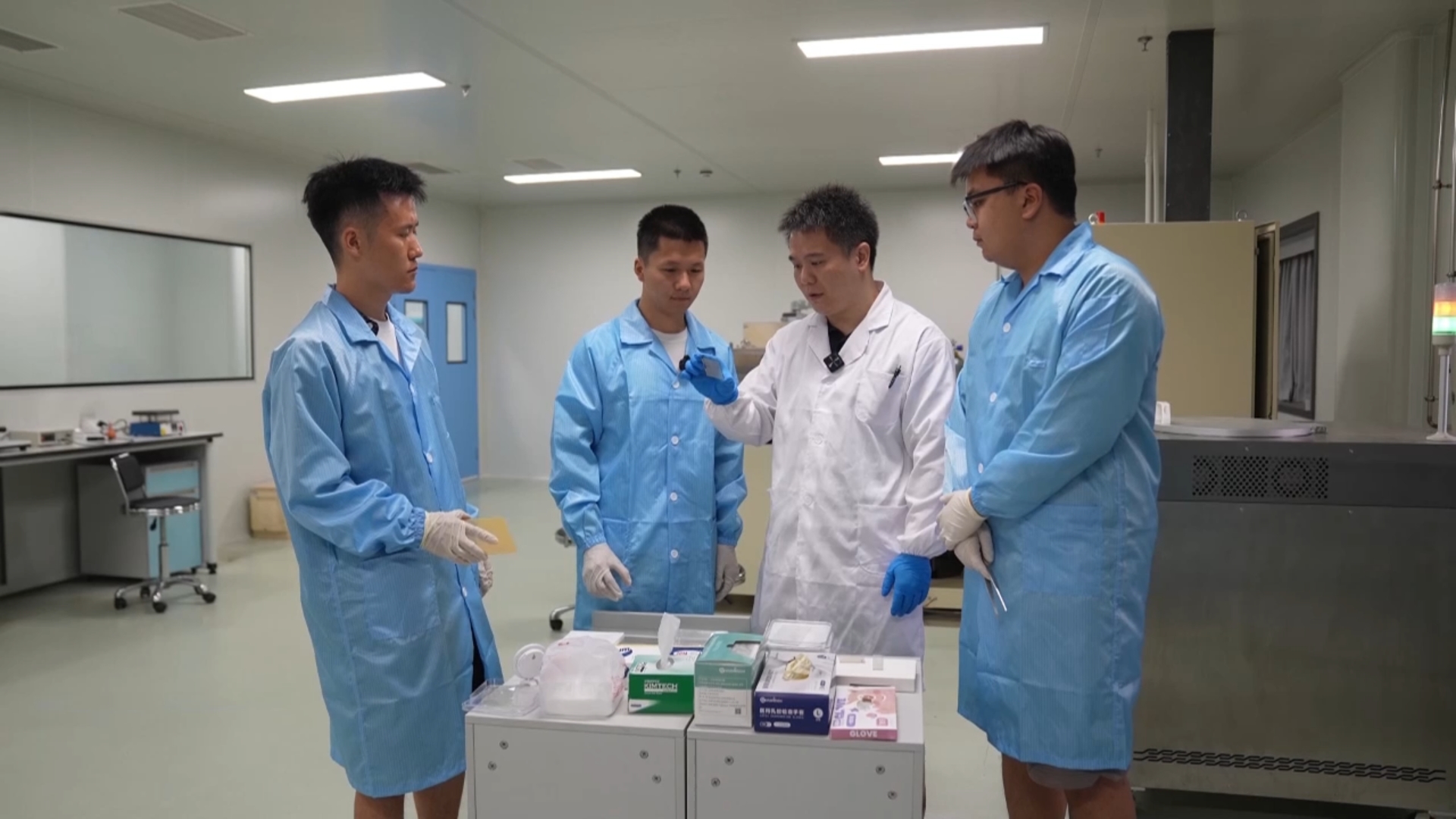

被张帆诚意打动的李彬,如今在襄阳东津新区的湖北隆中实验室里扎下了根。穿上实验服站在实验台前,李彬就是实验小组的绝对核心。

“之前靶材中毒的问题解决了吗?这一批为什么还是黑的?这是第几批了?” 团队讨论会上,他皱着眉拿起一块黑色样本,戴着手套与助手沟通,“赶快跟工程师联系一下,下午必须拿出解决方案。” 这份紧张感源于他对研究的执着——博士阶段专攻的半透明钙钛矿技术,如今正与襄阳的新能源汽车产业擦出火花。每次路过车间里正在调试的中试设备,他总会停下来摸一摸冰冷的金属外壳,仿佛能提前感受到明年生产线运转时的热度。

张帆与李彬的故事,正是汉襄宜在科研与人才联动上的生动缩影,而这样的协同成效,离不开一系列扎实的布局与推进。

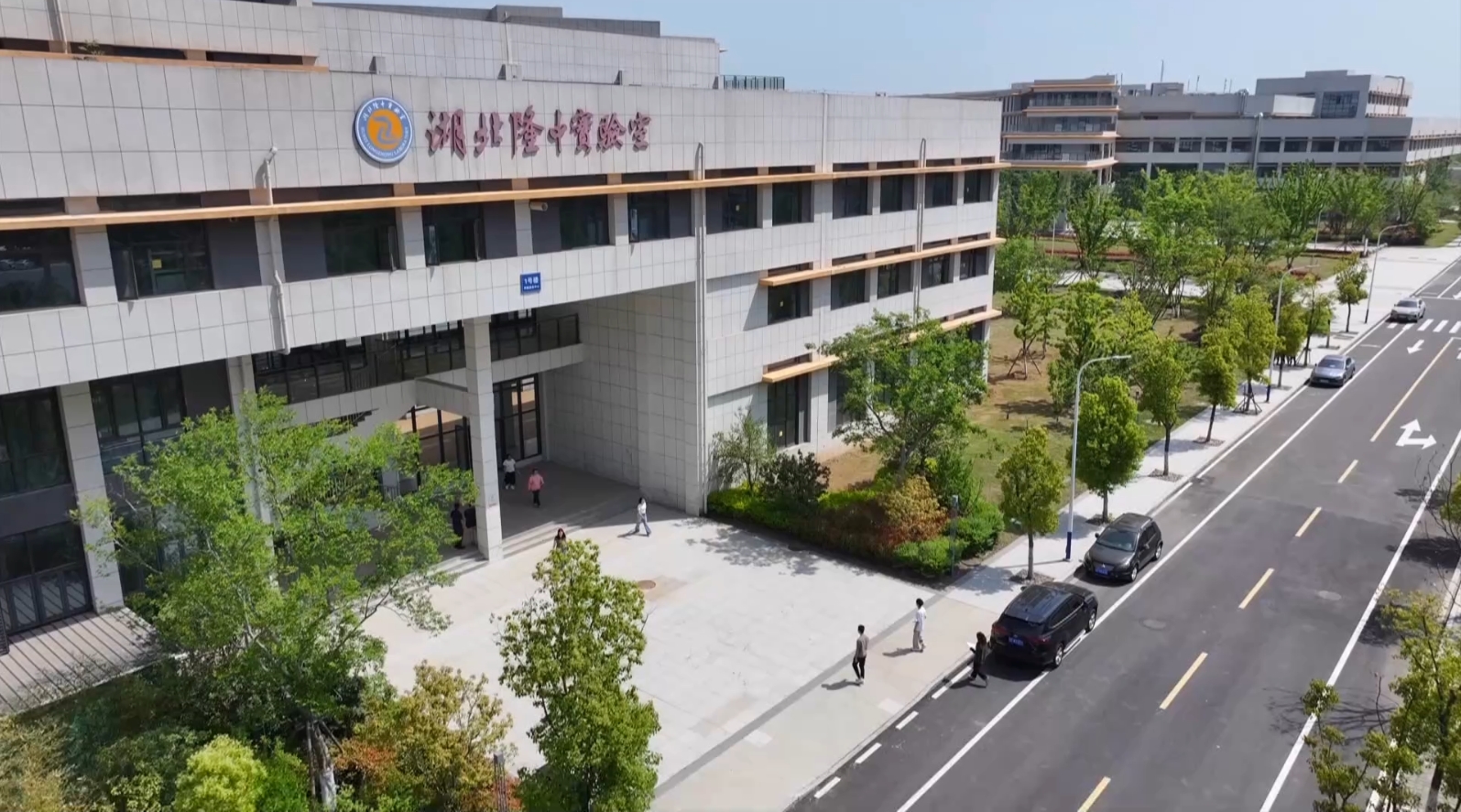

2019年11月,武汉与襄阳决定共建武汉理工大学襄阳示范区,2022年7月示范区开园运行,同月由武汉理工大学牵头组建的湖北隆中实验室挂牌,成为湖北省十大实验室之一。被张帆招揽而来的李彬,其研究的半透明钙钛矿与襄阳产业方向高度契合,当地完善的产业链加速了科研成果转化,襄阳华智科技计划2026年建成百兆瓦生产线,形成产业集群。

此外,2021年湖北组建的十大实验室均分布在“金三角”,宜昌三峡实验室主攻磷化工,襄阳隆中实验室发力先进工程材料,为科创共兴提供了有力支撑。今年4月出台的相关行动方案,更明确“金三角”要聚焦“三个增长”,以科创共兴夯实智慧增长基础。

产业为脉:集群联动激活全域动能

东风纳米襄阳工厂的智能车间里,机械臂精准运作,每两分钟就有一辆东风纳米01下线。这款上市不久的车型,不仅辐射河南、陕西等周边省份,还远销40多个国家和地区,今年二季度产销量同比增长235%,展现出强劲的市场活力。

40年前,这里只是东风汽车走出深山的襄阳基地,如今已蜕变为 “全国第九大汽车城”“湖北首个国家级车联网先导区”。而这一蜕变,是 “汉孝随襄十” 万亿级汽车产业走廊蓬勃发展的缩影。这条绵延千里的产业带,集聚了25家整车企业、2000余家零部件厂商,形成全国唯一覆盖 “重、中、轻、客、专、特、改” 全系列车型的产业集群。在襄阳的车桥厂,刚下线的重型车桥正被装上运往随州的货车;在孝感的零部件车间,微型电机通过武汉的物流枢纽发往全国——城市与城市之间的产业协作,早已突破行政边界,形成紧密咬合的齿轮。

武汉大学经济与管理学院教授邹薇说,区域发展就像下一盘大棋,“金三角”不能只做各自精彩的 “独子”,而要成为相互呼应的“活棋”。

如今,汉襄宜正以这样的思路,打破城市壁垒:武汉的光电子信息产业带着核心技术,与襄阳的汽车电子企业联手攻关车规级芯片;宜昌的磷化工产业将精制磷酸通过长江水道运抵荆门,成为新能源电池的关键原料;襄阳的电池材料研发成果,顺着高铁线路直达十堰的储能装备工厂。这种资源要素的自由流动,正在催生出一个个世界级产业集群——武汉光电子信息、“宜荆荆”磷化工、“荆襄宜十”绿色循环电池等集群如同闪耀的星辰,照亮着湖北联动发展的夜空。

这些蓬勃生长的产业集群,不仅带来了经济数据的攀升,更成为吸引人才的强磁场。就像李彬选择回到襄阳,越来越多的人在这里找到了梦想的落点。汉襄宜“金三角”的齿轮正越转越紧,让每一份智慧都能落地生根,让每一份热爱都能奔赴山海。

观察员说

湖北隆中实验室执行副主任 武汉理工大学材料复合新技术全国重点实验室教授 张帆:

如今汉襄宜三地的互动协作越来越紧密,我们已有两项科研成果在襄阳成功转化,吸引投资超 100 亿元。接下来,我们要以实验室为平台,持续引进高水平人才,让更多科研成果走出实验室、融入产业链,为湖北区域联动发展的支点建设提供坚实支撑。

湖北隆中实验室副研究员 李彬:

能为家乡发展出力,这份归属感让我充满动力。更幸运的是,家乡的土壤不仅滋养着我的研究方向,也支撑着我的理想追求。我一直憧憬着自己钻研的技术能得到广泛应用,也坚信它能为新能源汽车产业带来技术革新和迭代。

沈体雁:向内发力向外融入 建设全国性产业创新中心

支点既要有中心城市带动,也要实现全域联动。大力实施区域联动战略,整体提升支点的区域协同力。近年来,湖北加快推进区域协调和城乡融合发展,建立健全武汉、襄阳、宜昌“金三角”协同发展机制,加快把武汉都市圈打造成人口超过3000万、经济总量突破4万亿的世界级都市圈,推动襄十随神、宜荆荆恩城市群跨过2万亿,带动长江中游城市群联动发展。区域联动,怎么联?如何动?长江云新闻记者专访北京大学城市治理研究院执行院长沈体雁。

立足区位与资源优势

打造国家产业创新支点

记者:湖北是中国之“中”,提出区域联动战略,对自身发展和国家区域协同发展来说,意义何在?

沈体雁:湖北具有人才优势、交通优势、制造成本优势、良好水土资源优势,是国家区域协同发展战略的重要一环和关键支点,湖北应抓住机遇,发挥优势,联动中部六省,积极对接京津冀、长三角、珠三角等国家核心发展区域,打造全国性产业创新中心,包括中国AI应用产业创新中心、新型研发产业创新中心、总成本领先的先进制造业创新中心、高效能智慧物流产业创新中心和近海型海洋产业创新中心等产业创新中心。

我曾多次提出,建议中央将湖北与江西、湖南等整个长江中游地区纳入中国国家海洋经济发展与治理的地域体系,在传统的北部海洋经济区、东部海洋经济区和南部海洋经济区三大海洋经济区基础之上,加上中部海洋经济区。类似于美国将“五大湖地区”纳入大湖与海洋经济区,中国将长江中游地区纳入国家海洋经济治理体系,有助于发挥长江黄金水道战略通道优势和长江中游地区的腹地优势,实现江海联通、资源统筹和区域协调。

最近中央财经工作会议明确提出,要加快推动海洋经济高质量发展。湖北要进一步发挥船舶设计研发、船舶和水工装备制造、船舶电子通信和水运物流等产业优势,抓住船舶转型升级的机会窗口,积极谋划建设世界一流的现代海洋产业集群,为湖北建设成为中部崛起重要战略支点增加硬实力。

构建中部产业走廊

强化湖北中心服务功能

记者:要建成中部地区崛起的重要战略支点,首先就是要发挥龙头带动作用,在您看来,湖北和中部其他省份应如何加强联动?

沈体雁:中部六省之间,虽有竞争,但是合作空间巨大。我建议,要以产业链群分工协作为主线推动中部地区协同发展。就是说,大家围绕中部地区具有比较优势的几个产业链和产业群来找位定位,找关系做链接,成链成群,组队组网,从而形成链群化协同与差异化分工一体两面、相辅相成的产业链群协同治理模式。

比如,发挥武汉在机械制造和卫星遥感方面的基础研究、研发设计和制造优势,围绕航空航天工业与低空经济产业链群,打造“武汉-长沙-南昌-上海”世界级空基天基新质生产力走廊;围绕智能网联汽车产业链群,发挥“武汉-随州-襄阳-十堰”国家先进制造业集群优势,建设“武汉-郑州”和“武汉-合肥”两大新汽车产业协同走廊,打造中国中部汽车产业集群。

要做好中部地区战略支点、促进中部地区协同发展,湖北要进一步提升站位,做大格局,强化科技硬实力和服务软实力,大力发展厂商服务业和科技服务业,积极提供区域性公共产品和公共服务,拔高在中部区域经济分工网络中的中心性,增强对中部地区兄弟省份的战略支撑,引领打造中部地区产业链群治理共同体。

风神襄阳汽车有限公司总装车间 湖北全力建设“汉孝随襄十”万亿级汽车产业走廊,襄阳是核心节点。

做强汉襄宜“金三角”

培育世界级产业集群与集群促进组织

记者:湖北省委、省政府正在以汉襄宜“金三角”作为推动区域协调发展的主战场,您对这个新的“金三角”有何发展建议?

沈体雁:汉襄宜“金三角”是湖北省区域发展战略“一主两副”进一步成网、成片、成群发展的深化和细化。我仔细观察了这一区域,其中武汉的GDP超两万亿元人民币,襄阳和宜昌各6000万元人民币,三地加起来接近4万亿元,人口占我们湖北的40%,可见这个黄金三角,既是我们江汉平原的主体,也是湖北区域经济发展的核心区,资源丰富,腹地广阔,在中国区域协调发展战略大格局中,是一个承东启西、联南串北的重要区域。

我想强调的是,汉襄宜“金三角”的协同发展,除了要积极推进基础设施协同、生态协同、城市群协同、公共服务协同等重大协同计划之外,与此同时,要把产业协同和科技协同放在更加突出的地位,实施产业链群治理导向的区域协同发展战略。比如,武汉-随州-襄阳-十堰是展现了中国汽车工业发展辉煌历程的十分重要的汽车产业走廊,如何抓住智能网联汽车发展的战略机遇,凝心聚力把这个走廊发展成为世界级先进汽车制造业集群,这是一篇重要的文章。

为此,要下力气培育一批现代化的产业集群促进组织。专业的人干专业的事!先进制造业集群需要专业化、专门化、专职化的集群促进组织开展常态化运营。深圳等先进地区在这方面的经验值得我们湖北学习。比如,中国科学院先进技术研究院就是深圳新一代通信技术产业集群的集群促进组织,他们在集群公共治理、集群发展规划的编制实施、集群公共服务的供给以及公共资源池的营造等方面发挥着极其重要的作用。

我觉得,缺乏现代化、高能量、有业绩的集群促进组织是湖北与长三角、珠三角产业集群发展存在差距的一个重要原因。因此,我建议湖北省“十五五”规划之中,要结合“51020”现代产业集群体系规划,实施现代产业集群促进组织培育专项行动计划。把华中科技大学、武汉大学、武汉理工大学等高校产业技术研究院,还有一些行业协会,调动起来,转型升级,培育成为世界一流的产业集群促进组织。

县域经济或县域产业集群发展不力,是我们湖北相比长三角、珠三角而言的另一个短板,也是汉襄宜“金三角”协同发展的一个抓手。由于种种原因,目前湖北县域产业还是相对零散、相对封闭的小而全的产业,还没有形成江浙一带那种大市场、大规模的产业链群。

最近两年,随着长三角、珠三角产业转移以及沿海企业家和务工人员的“回流”,湖北县域产业集群发展正面临新的战略机遇。因此,我建议“十五五”期间应结合湖北“51020”“61020”“71020”现代产业体系战略布局,编制湖北省县域产业集群发展专项规划,明确各区县市主导产业方向和重点产业集群建设任务,绘制“省-地市州-区县市-产业社区”四级产业集群“一张图”,制定聚链成群、联群成网、专精特新、差异发展的战略实施路径,推动湖北省各级各类产业链群矩阵式、网络化、多层次融合共生、竞相发展,谱写中国式现代化的湖北新篇章。

宜昌邦普全链条一体化产业园,“荆襄宜十”绿色循环电池世界级产业集群正在崛起。

从7月28日起,湖北广播电视台新闻中心推出特别报道《看支点》,从支点建设七大战略的维度,聚焦经济建设一线的生动实践,采访奋战在各行各业的“支点观察员”和相关领域的专家学者,为支点建设聚力、聚智、聚势。

(来源:湖北发布、长江云新闻)

编辑:陈琦