东风汽车“人形机器人”明年上岗

东风汽车“人形机器人”明年上岗

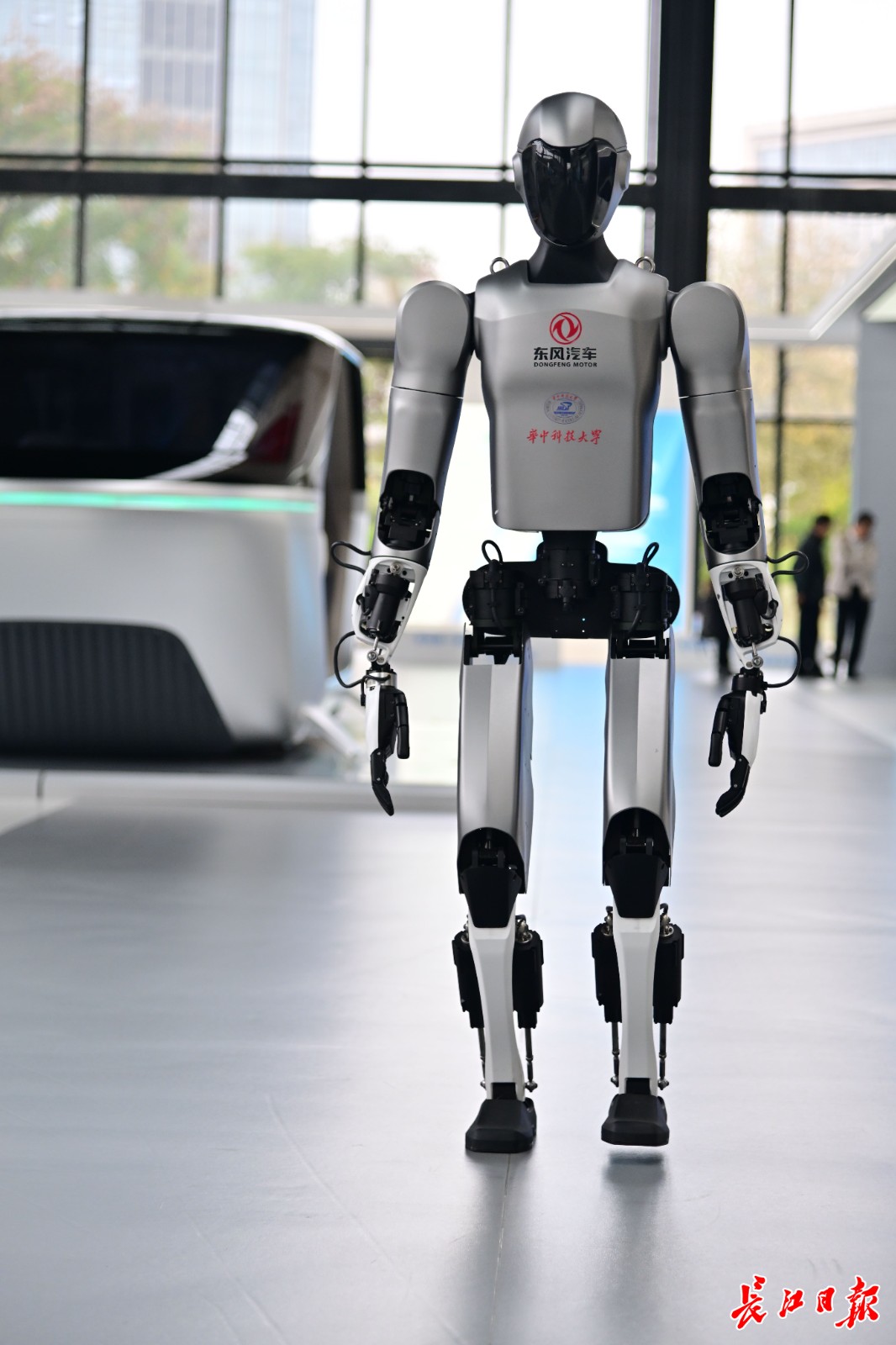

近日,在东风汽车研发总院的展厅里,人形机器人“俩兄弟”静静站立。

一个是黑色机体、肩膀宽阔的机器人一号——研发团队给它取了个非常接地气的名字:小东。另一个是银灰色外壳、身形修长的机器人二号,上个月它刚刚“诞生”,下个月即将奔赴东风汽车智慧工厂产线实训,计划明年正式“上岗”。

“可以握个手吗?”11月14日,记者走进展厅,小东抬起手,机械掌指微微弯曲,稳稳伸过来。它能说能走,能进行语音交互,滔滔不绝地给记者介绍起东风汽车自研的太极大模型、天元架构,以及未来技术方向。

和它并排站着的银灰色机器人二号,站姿稳健。它的外骨骼结构清晰可见,关节处布满驱动电机,看起来像“工厂里的硬汉”。在未来的产线,它将承担搬取零件、分拣、巡检等繁重任务。

为什么车企都热衷造人形机器人?

不止东风汽车,最近小鹏发布的人形机器人IRON引发关注,特斯拉也宣布明年将量产人形机器人。汽车行业忽然之间都像被按下了加速键,人形机器人成了新的集体方向。

“这是把汽车具身智能的大脑搬进了机器人身体里。”东风研发总院智能化技术首席总工程师张振林研究智能技术已20年。他点破本质:“软件定义汽车已经过去了,我们正走向AI定义汽车的时代。而人形机器人,本质上也是具身智能的一种呈现。”

这句话有点硬核,但意思其实很简单:

智能驾驶,是让“汽车”感知、判断、行动;人形机器人,是让“机器人”感知、判断、行动。

底层逻辑、技术源几乎是一样的。你甚至可以理解为:人形机器人,就是从四个轮子变成两条腿的“可走可说可干活的汽车”。

正因如此,当特斯拉把汽车智能技术迁移到人形机器人上时,国内车企也几乎同时意识到:这条赛道,他们不是“跨界”,而是天然有底子,顺势往前走了一步。

东风的行动更快。去年在推进端到端自动驾驶时,研发团队同步启动了人形机器人布局。

“智能驾驶的技术、供应链、车规级芯片,我们都能无缝复用到机器人上。”他形象地打了个比方,湖北吃热干面,上海吃葱油拌面,本质上都是面条,只是加工方式不同。

目前,东风研发制造了两个类型共4台人形机器人,一类负责“会说话”,一类负责“能干活”。展厅里的两台机器人,也正好展示了东风在这碗“技术面”上的不同做法。

张振林给记者展示了小东的“核心武器”:它的胸腔里装的是明年即将量产的我国首个完全国产自主可控高性能车规级MCU芯片——DF30芯片。此外,它还搭载了东风天元智驾T500控制器,700多TOPS算力,妥妥“汽车大脑”。

这些技术有多智能?“就像我们在嘈杂的展厅环境里,它能判断谁在跟它说话,还能顺畅接话。这在我们工程师看来,是超难的能力。”他继续介绍,研发团队还将座舱端一个8B级别的多模态大模型塞入人形机器人中,让小东即便网络不佳也能“自由交流”。

未来,它将走进东风4S店,负责接待、导购,像一个真正的“机器人销售员”。

而银灰色的“二号工人”,由东风研发总院联合华科丁汉院士团队研发,仅用半年就从纸面设计走到实质生产,周期比小东缩短了一半。它要面对的是复杂多变的工厂——搬料、分拣、巡检、在仓储货架间取件、连续站立,一项项看似不起眼,却要求强大的移动决策和环境适应能力。

团队正在为它做紧锣密鼓的训练:搭建仿真工厂场景、采集大量数据,再进行模型训练。“只有经历过复杂任务,它才算真正具备‘工人技能’。”张振林说。

那车企造机器人,到底强在哪里?

答案藏在产业链里,也藏在几十年的整车制造体系里。

“同样的芯片和控制器,科技公司买要好几万,我们复用整车供应链成本可能只要五分之一。”张振林举例。车企不仅能把成本打下来,成熟的生产工艺更能保持产品高度一致性——你买两台同型号车,体验几乎完全一样;而机器人行业目前还很难做到这一点。

车企天生擅长把复杂管理成标准化,这是机器人要实现规模化量产最需要的能力。

更关键的是安全。机器人未来进入工厂、家庭,安全是底线。不摔倒、不误伤,能主动避障,长期可靠耐用,这些都是车厂几十年磨出来的“硬功夫”。“造机器人,和造车一样,安全永远排在第一。”他说。

而技术的同源性进一步穿透了全部壁垒:车规级芯片、传感器、大模型大脑、驱动电机、电子电气架构……这些本来就是智能车的成熟家底,现在换一种载体继续延伸,水到渠成。

在东风看来,这不是一场“热度跟风”,而是产业逻辑发展到这一点后的必然趋势。

市场巨大,必须提前卡位。“2025年是人形机器人的元年。”张振林预测,一个万亿级的新市场正逐步成形,有能力的车企,必然不会错过。

站在展厅里,小东和机器人二号像未来提前到访的信号灯。它们不仅展示东风的智能化实力,更像是在告诉所有人:它们不只是在展示东风的技术实力,而是在告诉所有人:汽车行业的下一竞逐,不再只在道路上,而在“人形”之中。

(长江日报记者汪甦 通讯员张逸 摄影:周迪)

编辑:张红艳